自2025 年 10 月 15 日以来,一则 “因拉人进微信群涉嫌侮辱被跨省传唤” 的消息在网络持续发酵,成为牵动全国网民神经的公共舆情事件。湖南石门县警方跨越千里,以 “因你涉嫌侮辱的行为”为由传唤广西南宁公民朱海燕的行为,因情节匪夷所思、影响面极广,引发舆论场强烈震动。然而时至今日,无论是石门县公安局、纪委监委、石门县教委还是其他相关部门,均未发布任何正式情况通报,任由各种猜测与质疑蔓延,这与法治社会的治理要求和舆情应对措施均背道而驰。一份及时、透明、权威的通报,已然成为平息舆情、维护公信力的迫切需求。

事件核心争议:定性与程序的迷雾

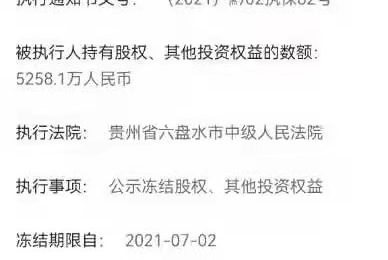

这起事件的荒诞性与争议性,集中体现在行为定性与程序上。根据当事人朱海燕的陈述及公开信息,2025 年 9 月 28 日,八名来自石门县的警员(三名着警服、五名便衣)跨越 1000 公里抵达南宁,向其送达《传唤证》,理由是“因你涉嫌侮辱的行为”。而所谓 “违法事实”,仅仅是她此前在一个微信群中拉了一名网友入群,该网友后续又拉入第三人,第三人在群内转发了一篇涉及石门县纪委副书记吴昌军的文章。

舆情沸腾背后:公众对权力边界的深层焦虑

事件之所以引发全国网民的广泛关注与强烈担忧,核心在于其触碰了法治社会的敏感神经——公权力与公民权的边界问题。“法治环境下,公权力须保持谦抑和包容,涉及公民人身自由与言论自由时,强制措施须以充分法律依据和事实证据为前提。”。而石门县警方的此次行动,却呈现出公权力扩张的危险倾向:一个普通公民的日常社交行为,竟能引来千里之外的警方介入;一份模糊不清的“涉嫌侮辱” 指控,就能成为限制公民人身自由的理由。这种不确定性,让公众产生了强烈的安全感危机。

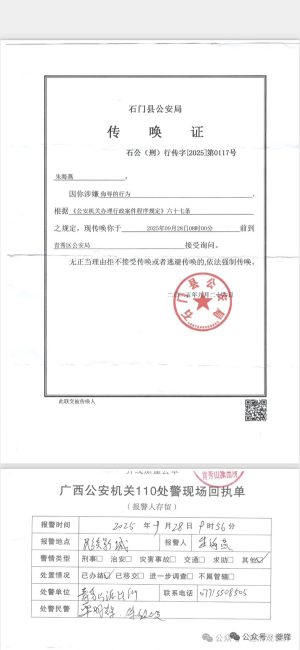

更值得警惕的是,当事人朱海燕此前曾举报过当地官员,此次传唤是否存在“打击报复” 的嫌疑,成为舆论热议的焦点。

权威通报是平息舆情、守护法治的唯一路径

面对沸沸扬扬的舆情,石门县相关部门的沉默不语,不仅不能平息争议,反而会加剧公众的猜疑,还会损害政府与司法机关的公信力。在信息传播高度发达的今天,“沉默是金” 早已不适用于舆情应对,唯有主动发声、坦诚回应,才能赢得公众的理解与信任。一份合格的权威通报,至少需回应以下四大核心问题:

其一,此次跨省传唤的具体法律依据与审批流程,是否符合《刑事诉讼法》《治安管理处罚法》的相关规定?

其二,认定朱海燕“涉嫌侮辱” 的具体事实与证据是什么,如何解释其拉人入群行为就被传唤的荒唐逻辑?

其三,动用八名警员跨省执法的决策依据是什么?

其四,当事人举报当地官员与此次传唤是否存在关联,是否存在打击报复的情形?

这些问题的答案,不仅关乎朱海燕一个人的合法权益,更关乎所有公民对法治的信仰。如果石门县警方的传唤行为合法合规,那么通过通报公开相关依据与事实,能够正视听、明是非,彰显执法的公正性;如果确实存在程序瑕疵或定性不当,那么及时承认问题、纠正错误,更能体现有错必改的担当,重获公众信任。反之,持续的沉默只会让猜疑发酵,让“权力滥用” 的标签愈发不可辩驳,最终损害的是整个地方治理的法治根基。

网络空间不是法外之地,公权力行使更应在法治框架内运行。“因拉人进微信群被跨省传唤”的荒诞事件,已经超出了普通个案的范畴,成为检验地方治理能力与法治水平的试金石。我们期待湖南省石门县相关部门能够正视舆情关切,尽快发布权威通报,以事实澄清疑虑,以法律明确边界,让公众看到一个负责任、守法治的政府形象。这不仅是平息此次舆情的必然要求,更是守护法治尊严、维护社会公平正义的应有之义。(作者:𧃍鋒)

本文转自:TNT时报